了解区块链1.0:初代数字货币的崛起与发展

- By tp钱包

- 2025-09-03 22:58:22

引言:区块链的革命开始于何时

在数字经济的浪潮中,区块链技术如同一颗璀璨的明珠,自2009年比特币的诞生以来,便引发了全球范围内的广泛关注。区块链1.0代表着这一技术的初始阶段,其核心理念是去中心化,主要应用于数字货币的创造和交易。而在这一阶段,各种币种的出现,不仅推动了技术的普及,更为整个金融生态系统带来了深远的变化。今天,我们就来探索区块链1.0时期的几个主要币种,看看它们是如何改变我们观念的。

比特币:数字货币的王者

比特币(Bitcoin)无疑是区块链1.0的代表性货币,由中本聪在2009年发布。这一创新的货币形式,彻底颠覆了传统金融的概念。比特币的最大特色在于它的去中心化特性,不依赖任何中央机构,而是通过区块链技术来记录和验证交易。这种机制不仅确保了交易的透明性,还降低了交易过程中的成本。

比特币的产生过程被称为“挖矿”,矿工们通过计算复杂的数学题目来获得新的比特币奖励。这种设计既确保了货币的稀缺性,又使得比特币的数量在2100万枚上限固定,进一步提升了它的价值潜力。同时,比特币作为一项资产,可以用于投资、资产保值以及跨国支付等多种场景,实实在在地改变了世界各地的交易方式。

莱特币:比特币的兄弟

莱特币(Litecoin)是2011年由查理·李(Charlie Lee)创建的数字货币,常被称为“比特币的兄弟”。作为第一种在比特币基础上进行改进的货币,莱特币采用了一种不同的算法——Scrypt,这使得莱特币在挖矿时能够更快地产出块。相比比特币,莱特币的交易确认时间缩短到了2.5分钟,使其在日常交易中表现得更为高效。

莱特币的推出,目标是解决比特币在交易速度和成本方面的一些局限,迅速吸引了越来越多的用户。在币圈,莱特币是许多交易所中最早提供交易的Altcoin之一,并且在市场中始终保持着稳定的排名。尽管目前尚未达到比特币的热度,但莱特币无疑在历史上书写了一笔重要的财富与技术的交汇。

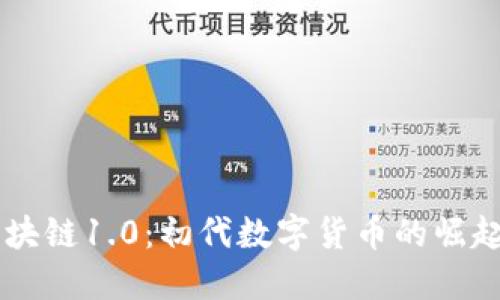

其他重要币种:从Namecoin到Ripple

除了比特币和莱特币,区块链1.0时代还出现了诸多其他币种。其中之一是Namecoin,它是在2011年发布的,主要用于去中心化的域名注册。通过Namecoin,用户能够在区块链上注册和管理域名,从而避免了中心化域名系统带来的审查和控制问题。这种创新虽然未能引起广泛的关注,但它为去中心化技术的应用提供了新的思路。

另一个值得一提的币种是Ripple(瑞波币),其目标是为金融机构提供快速、安全、低成本的国际汇款解决方案。自2012年发布以来,Ripple通过其区块链平台,提升了跨境支付的效率,并且吸引了多家银行的参与。这一币种的出现,再一次证明了区块链技术在传统金融行业中的巨大潜力。

区块链1.0的技术及其局限性

区块链1.0的多个币种尽管提供了精彩的尝试,但同时也面临着不少技术挑战。首先,交易吞吐量不足仍然是这一阶段的最大短板,比特币每秒能处理的交易数量远远无法与传统支付系统相媲美。例如,Visa可以处理数千笔交易,而比特币高峰期也仅在十几笔左右。此外,由于区块链上所有的交易信息都是公开的,虽然透明性是个优点,但用户的隐私却面临着严峻挑战。

其次,区块链1.0还在安全性上存在某些隐患。尽管去中心化为用户的资产提供了一定的保护,但一些交易所因技术漏洞而遭受黑客攻击,这使得用户的数字资产在瞬间蒸发。因此,在这一时期,区块链的安全性和用户的信任度仍需进一步提高。

展望区块链的未来:从1.0到2.0

随着区块链技术的不断发展,许多人开始思考下一步的进展。区块链1.0虽然是一个伟大的开端,但其局限性也促使了后续技术的创新。区块链2.0的到来,使得智能合约的出现成为现实,它不仅能自动执行复杂的交易规则,也为去中心化应用(DApps)铺平了道路。这一进程显示了区块链不仅限于数字货币的创新,而是向更广泛的领域扩展。

区块链的未来,充满了无限可能。创新将持续推动这一领域的市场成熟,吸引更多的投资和关注。尽管从区块链1.0迈向2.0,产业链的参与者需要面对很多挑战,但在这场技术革命背后,每一个努力的脚步,都是对未来的坚定探索。

结语:区块链技术的启示

区块链1.0的币种如比特币、莱特币、Namecoin与Ripple,它们不仅为我们提供了金融领域创新的视角,更展示了去中心化技术的潜在力量。这些初代数字货币如同科技发展的试金石,推动着我们对未来更深的思考。展望未来的区块链世界,我们期待着下一个崭新的突破,继续在这条充满可能性的道路上前行。